Sette e Ottocento

Santa Lucia del Gonfalone

Incastonata fra i palazzi di via dei Banchi Vecchi, affascina con la sua eleganza, la storia di oltre cinque secoli e la tradizione legata al culto di Santa Lucia.

Specifiche | Rettoria-luogo sussidiario di culto della parrocchia di S. Maria in Vallicella |

Proprietà | Curia gentilizia Padri del Sacro Cuore di Maria |

Affidamento | Clero religioso |

Accesso | 7:00-12:30 e 17:00-19:00 |

Bibliografia | M.

Armellini-Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX-1891;

C.

Rendina - Le Chiese di Roma-Newton Compton-2004;

Roma

Sacra – Itinerario 12- Santa Lucia del Gonfalone-1998;

F.

Gizzi- Le Chiese di Roma del Sette e Ottocento-Newton-1995

www.santaluciagonfalone.it |

Indirizzo | Via dei Banchi Vecchi, 12 – Rione Regola |

Realizzazione | Realizzata tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo, fu ricostruita nel 1764 in forme tardo-barocche |

Stile architettonico | Rococo |

Architetto | Marco David (nd-nd)- Francesco Azzurri (1827-1901) |

da non perdere | Altare maggiore con tavola della “Madonna del Gonfalone” |

Storia

L’esistenza della chiesa è attestata già tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo ed è legata alla fondazione e allo sviluppo dell’Arciconfraternita del Gonfalone, cui fu affidata nel 1486. Alla stessa Arciconfraternita si devono i restauri dell’edificio nel 1511, nel 1605 e negli anni Venti del Settecento Ricostruita da Marco David tra il 1761 e il 1764 in forme tardo-barocche, oggi la chiesa si presenta nel suo aspetto ottocentesco, risultato di un integrale rifacimento, sul piano strutturale e decorativo, avvenuto ad opera di Francesco Azzurri che ne decorò l’interno tra il 1863 e il 1867.

Esterno

La facciata è a due ordini: in quello inferiore si trova il portale d’ingresso preceduto da una gradinata, mentre in quello superiore vi è una finestra e a coronamento un timpano triangolare e curvilineo.

A destra dell'abside si trova il campanile a pianta quadrata con angoli arrotondati; ciascun lato presenta una coppia di lesene doriche che sostengono una semplice cornice sopra la quale si trova un frontone segmentato.

Interno

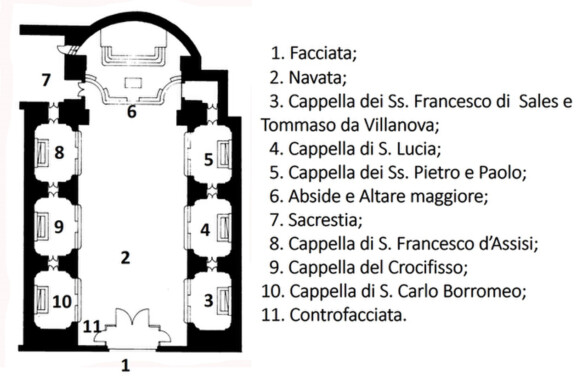

L’interno presenta una navata unica con copertura a volta; la decorazione interna della chiesa ideata ed eseguita da Cesare Mariani tra il 1863 e il 1867, è tesa all’esaltazione delle opere di redenzione degli schiavi svolte dall’Arciconfraternita del Gonfalone sin dal Cinquecento. Lungo la navata vi sono sei cappelle laterali, tre su ciascun lato, delimitate da pilastri ideati da Francesco Azzurri e decorati da Cesare Mariani. Sulle superfici sono raffigurati alcuni personaggi biblici connessi alla liberazione dei popoli oppressi e alla realizzazione d’opere di carità, attività solitamente condotte dall’Arciconfraternita del Gonfalone. Le acquasantiere in marmi rossi, neri e bianchi, con teste di putti alati sono opera di Innocenzo Spinazzi, che fu incaricato degli elementi scultorei della chiesa nella ricostruzione settecentesca.

La prima cappella a destra è dedicata ai santi Francesco di Sales e Tommaso da Villanova; la pala che li raffigura in venerazione della Madonna col Bambino è attribuita a Salvatore Monosilio e realizzata durante i restauri del 1763-1765.

La cappella successiva è dedicata a S. Lucia: presenta una sua statua della santa realizzata da Scipione Tadolini; le pareti laterali presentano affreschi di Castità e Carità, opere del Mariani.

Segue la cappella dei santi Pietro e Paolo con una pala di Mariano Rossi (seconda metà del Settecento) che raffigura l'incontro finale degli apostoli sulla via del martirio.

La zona absidale racchiude affreschi eseguiti da Cesare Mariani che raffigurano episodi particolarmente emblematici della storia dell’Arciconfraternita. Nel catino absidale l’artista dipinse, tra il 1863 e il 1865, la Visione di S. Bonaventura.

L’altare maggiore, realizzato da Giuseppe Rinaldi intorno alla metà dell’Ottocento, custodisce l’immagine della Madonna del Gonfalone, ritenuta una copia della Madonna Salus Populi Romani conservata a Santa Maria Maggiore: l’opera viene tradizionalmente attribuita a Livio Agresti (anni centrali del Cinquecento). Sulla cantoria alla destra dell'abside, si trova un organo a canne, costruito nel 1882 da Nicola Morettini.

Passando al lato sinistro si trova la cappella dedicata a S. Francesco d'Assisi; la pala d'altare che lo raffigura mentre appare a S. Bonaventura è opera eseguita da Georg Caspar von Prenner in occasione dei restauri settecenteschi. Seguono la cappella del Crocifisso, dove è conservato il crocifisso con corpo ligneo nero del XVI secolo, e la cappella dedicata a S. Carlo Borromeo: la pala d’altare mostra il beato Gregorio Barbarigo che ha una visione di lui e del Cristo Bambino, opera di Eugenio Porretti di Arpino.

Sulla parete della controfacciata, nelle lunette che circondano il finestrone Mariani dipinse le figure di Debora e Giuditta sovrastate da un’iscrizione in cui viene ricordato il loro impegno nelle imprese di liberazione e redenzione dei popoli schiavi. Ancora sulla controfacciata, sono sistemate, all’interno di una finta quinta architettonica, le personificazioni dell’Arte e della Storia.

Nella sagrestia è conservata una pala d'altare con un dipinto della Crocifissione, opera di Ermenegildo Costantini.

GALLERY