il Medioevo

Santi Cosma e Damiano

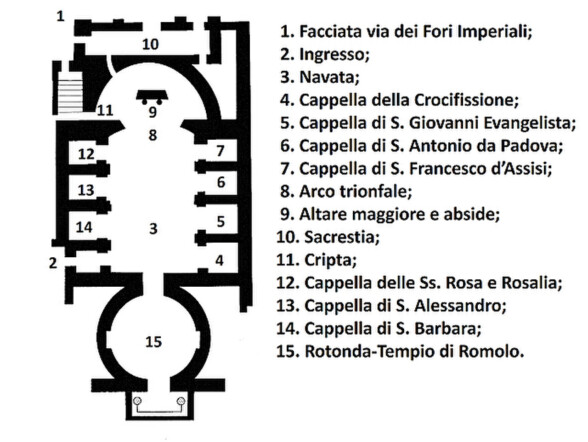

Dedicata ai due fratelli medici martirizzati nel 303 d.C., la basilica nasce nel IV secolo dalla fusione di due edifici classici: una delle due biblioteche del Foro della Pace e la rotonda del Tempio del Divo Romolo, adattati a chiesa.

Specifiche | Basilica minore-Rettoria-luogo sussidiario di culto della parrocchia di S. Marco Evangelista al Campidoglio |

Proprietà | Fondo Edifici di Culto |

Affidamento | Terzo Ordine Regolare di San Francesco (TOR) |

Accesso | 10:00–13:00 e 15:00–18:00 |

Bibliografia | M. Armellini-Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX-1891; C. Rendina - Le Chiese di Roma – Newton Compton -2004; R. Piazzelli-Ss. Cosma e Damiano-BN Marconi-2019; www.cosmadamiano.com; Roma Sacra-Itinerario 3-Elio De Rosa editore-1995 Ministero degli Interni-Fondo Edifici di Culto-Santi Cosma e Damiano; F. Gizzi - Le Chiese medievali di Roma-Newton-1998. |

Indirizzo | Via dei Fori Imperiali, 1 – Rione Campitelli |

Realizzazione | Nata dalla fusione di due edifici romani adattati a chiesa nel VI secolo. Restaurata nel XVII secolo |

Stile architettonico | Paleocristiano e Barocco |

Architetto | Orazio Torriani (1578-1657) - Luigi Arrigucci (1575-1647) |

da non perdere | Mosaico absidale, affreschi, Tavola della “Madonna della Salute” |

Storia

La basilica risale al VI secolo ed è costituita dalla fusione di due edifici classici, la biblioteca del foro della Pace e un'aula del tempio del Divo Romolo sulla via Sacra, donati da Teodorico e Amalasunta a Felice IV che li adattò a chiesa, dedicandoli ai santi fratelli medici. L'edificio sacro fu ampliato nel 695, sotto Sergio I e nel 772, durante il pontificato di Adriano I, per svolgere sempre più la funzione di centro di accoglienza per i poveri e per i pellegrini.

Nel 1512 la chiesa venne affidata al Terzo Ordine Regolare di San Francesco, che tuttora la officia.

Tra il 1597 e il 1602 si ebbe il primo rilevante intervento sull'edificio, reso necessario dal crollo di parti dei pilastri, che comportò tuttavia l'irrimediabile perdita di parte dei mosaici dell'arco absidale.

Tra il 1626 e il 1632, per volontà di papa Urbano VIII, la basilica venne completamente ristrutturata. A questi lavori, che furono progettati da Orazio Torriani e diretti da Luigi Arrigucci, si deve l'aspetto attuale della chiesa. Durante il radicale rifacimento, che si era reso necessario a causa dell'interramento del Foro provocato dalle frequenti inondazioni del Tevere, fu deciso di innalzare il livello della chiesa di circa sette metri, lasciando però praticabile la parte inferiore. Il rialzamento del piano di calpestio modificò inevitabilmente sia la spazialità dell'aula liturgica, sia la visione dei mosaici absidali. Nel 1873 la chiesa fu espropriata dal governo italiano che ancora oggi la gestisce attraverso il Fondo Edifici di Culto.

Nel 1947 l'accesso originario, che avveniva dall'antica via Sacra attraverso il portale del Tempio di Romolo, venne chiuso e sostituito dal nuovo ingresso su via dei Fori Imperiali.

Esterno

Originariamente l'accesso avveniva dalla via Sacra, attraverso il portale del Tempio di Romolo: una vetrata, situata all'interno della chiesa, permette tuttora di ammirare la rotonda, posta all'interno della porta bronzea, che aveva funzione di atrio. L'ingresso attuale, invece, è posto su un lato della chiesa, su via dei Fori Imperiali, attraverso un atrio sul quale si affaccia un tratto della parete in blocchi in opera quadrata dell'antica Biblioteca Pacis.

Accanto alla nuova entrata del complesso sono posti due ambienti, con la pavimentazione marmorea originale del Tempio della Pace e, nella parete di fondo a laterizi, si notano i fori delle grappe cui erano appese le 150 lastre che componevano la Forma Urbis.

Da qui si accede alla chiesa attraverso un lungo corridoio, già parte del chiostro francescano edificato da Luigi Arrigucci e decorato da dipinti murali, ad affresco, di Francesco Allegrini raffiguranti Storie della vita di san Francesco d'Assisi e del beato Lucchese (prima metà del XVII secolo).

Il chiostro, a pianta rettangolare con sei arcate nei lati lunghi e tre nei lati corti, tutte rette da pilastri, presenta al centro una caratteristica fontana a tre invasi, costituita da una vasca di forma quadrata, poco elevata da terra e con gli angoli arrotondati, al centro della quale sorge un sostegno cilindrico, parzialmente scanalato, che sostiene due vasche in marmo concentriche circolari.

Interno

L'interno della chiesa è a navata unica con tre cappelle per lato, con un soffitto a cassettoni, dipinto e dorato, che presenta al centro lo stemma di Urbano VIII e un dipinto raffigurante la Gloria dei santi Cosma e Damiano, opera di Marco Tullio Montagna (prima metà del XVII secolo).

Lungo il lato destro, nella prima cappella, dedicata al Santissimo Crocifisso, è collocato un affresco con Gesù Cristo crocifisso (XIII secolo) raffigurato secondo l'iconografia di origine bizantina che ritrae il Cristo vestito. Nella cappella successiva, dedicata a S. Giovanni evangelista, si conservano tre dipinti eseguiti nel 1638 da Giovanni Baglione, raffiguranti all'altare, S. Giovanni evangelista che resuscita un morto; alla parete destra l’Adorazione dei Magi e alla parete sinistra, la Presentazione di Gesù al Tempio. Segue la cappella dedicata a S. Antonio da Padova che presenta all’altare un dipinto con S. Antonio da Padova con Gesù Bambino (prima metà del XVII secolo), opera di Giovanni Antonio Galli detto lo Spadarino. Quindi si incontra la cappella dedicata a S. Francesco d'Assisi in cui è visibile all'altare un dipinto della scuola di Girolamo Muziano raffigurante S. Francesco d'Assisi in preghiera (fine del XVI secolo).

La navata termina con un'ampia abside semicircolare che presenta una decorazione musiva raffigurante, sulla fronte dell'arco trionfale, Apparizione dell'Agnello di Dio (fine del VII secolo)., Il mosaico del catino absidale, di epoca romano-bizantina, è in assoluto uno dei più antichi mosaici absidali di Roma: mostra Gesù Cristo, su di un tappeto di nuvole rosa e celesti, con a sinistra e a destra S. Paolo e S. Pietro, che presentano rispettivamente i santi Cosma e Damiano accompagnati da papa Felice IV (con in mano il modello della chiesa) e da S. Teodoro di Amasea; al centro, Agnello di Dio con dodici pecore convergenti

che vanno probabilmente identificati con gli Apostoli. In basso, è posta l’iscrizione dedicatoria. Al centro del presbiterio è situato l'altare maggiore, eseguito da Domenico Castelli nel 1637, entro il quale si conserva un dipinto raffigurante la Madonna con Gesù Bambino in trono, detta della Salute o di San Gregorio (ultimo quarto del XIII secolo. Dietro il presbiterio si trova la sacrestia dove si trovano il Ciborio del cardinale Guido Pisani (XIII secolo), opera cosmatesca con decorazione a mosaico e un Reliquiario di S. Matteo (XI secolo).

Nella cripta, cui si accede dal chiostro, sono conservate tracce del pavimento pre-cosmatesco della zona absidale, forse dell'VIII secolo e dell'altare in pavonazzetto risalente al VI-VII secolo.

Passando al lato sinistro si incontra la cappella dedicata alle sante Rosa e Rosalia con all’altare una pala degli inizi del XVI secolo che raffigura le due sante; seguono le cappelle dedicate a S. Alessandro con affreschi di Francesco Allegrini (1655 ca.) e la cappella dedicata a S. Barbara.

Nel vestibolo trova posto un Presepe napoletano del XVIII secolo: si tratta di uno dei più preziosi e completi esemplari del tipico presepe partenopeo, fedele riproduzione degli usi e costumi del popolo.

GALLERY