Il Barocco

Santi Andrea e Gregorio al Celio

La chiesa che oggi porta il suo nome fu fondata nel VI secolo dallo stesso S. Gregorio Magno che trasformò la sua casa di famiglia in un monastero. E’ considerata un elegante esempio del Seicento romano.

Specifiche | Rettoria-luogo sussidiario di culto della parrocchia di S. Maria in Domnica alla Navicella |

Proprietà | Fondo Edifici di Culto |

Affidamento | Congregazione Camaldolese dell'Ordine di San Benedetto (OSB Cam.) |

Accesso | 9:00-12:00 e 15:30-19:00 |

Bibliografia | M. Armellini-Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX-1891; C. Rendina - Le Chiese di Roma-Newton Compton-2004; Fondo Edifici di Culto-Santi Andrea e Gregorio al Celio; monasterosangregorio.it |

Indirizzo | Piazza di San Gregorio, 1 – Rione Celio |

Realizzazione | Costruita nel medioevo fu restaurata nel 1629-1633 e modificata all’interno nel 1725 e nel XIX secolo |

Stile architettonico | Barocco |

Architetto | Giovanni Battista Soria (1581-1651) - Francesco Ferrari (nd-1744) |

da non perdere | Mosaici nel pavimento, cappella di San Gregorio, Seggio Episcopale di San Gregorio, Cappella Salviati. All’esterno tre cappelle: Sant’Andrea, Santa Silvia e Santa Barbara |

Storia

La chiesa venne fondata nel 575 dallo stesso S. Gregorio Magno, il quale dopo aver maturato la decisione di diventare monaco, trasformò la sua casa sul Celio, in un piccolo monastero benedettino. La chiesa fu consacrata solennemente nel 595, inizialmente dedicata a sant'Andrea e soltanto nell'XI secolo anche al pontefice.

Nel 1573 l'intero complesso fu concesso da papa Gregorio XIII, ai quali tuttora è affidato, che demolirono l'antico monastero, procedendo ad una sua complessiva opera di ricostruzione, e di ristrutturazione della chiesa. Nel 1600, in occasione del Giubileo, furono restaurate la scalinata e il sagrato, mentre tra il 1629 e il 1633 dagli interventi effettuati da Giovanni Battista Soria comportarono la ristrutturazione e la decorazione interna della chiesa. Lo stesso architetto realizzò anche l'imponente facciata e il quadriportico dell'atrio, ultimato prima della metà del XVII secolo.

All'inizio del XVIII secolo la chiesa fu nuovamente oggetto di importanti restauri, mentre tra il 1725 e il 1734, la chiesa fu nuovamente restaurata in base ai progetti di Giuseppe Serratini e di Francesco Ferrari. Alla fine del XVIII secolo, le truppe napoleoniche spogliarono e danneggiarono il complesso: fu necessario un complessivo e lungo restauro, durato fino alla riconsacrazione solenne del 1829.

Esterno

La chiesa è preceduta da un'ampia scalinata e si presenta con una facciata in travertino articolata in due ordini: quello inferiore, tripartito da lesene, si apre con tre grandi fornici, chiusi da inferriate e sormontati dagli emblemi della famiglia Borghese: l'aquila per quello centrale, i draghi per i laterali.

L'ordine superiore, anch'esso tripartito da lesene, presenta tre finestroni con balaustra marmorea e sormontati da timpani, semicircolare quello centrale, triangolari quelli laterali; un timpano triangolare, al centro del quale appare uno stemma abraso, conclude la facciata.

La facciata principale introduce ad un cortile porticato, che ospita alcuni monumenti funebri, sul quale si affaccia la chiesa vera e propria con una seconda facciata.

Interno

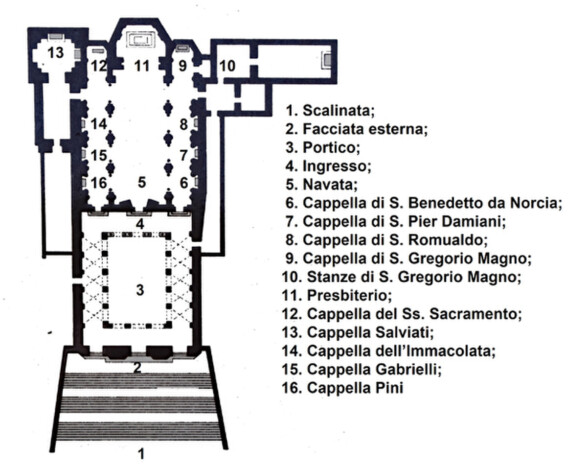

L'interno della chiesa è il risultato dell'intervento effettuato, tra il 1725 e il 1734, da Francesco Ferrari in stile barocco: l'edifico, a pianta basilicale, presenta a tre navate, scandite da 16 colonne antiche diverse tra loro, fiancheggiate da pilastri, con tre cappelle per lato, intercomunicanti e abside, affiancata da altre due cappelle absidate. Dell’edificio medievale sopravvive solo il pavimento cosmatesco del Duecento: la chiesa fu infatti ricostruita più volte nel corso del Medioevo e del Rinascimento.

L'aula è decorata da stucchi realizzati intorno al 1725 da Carlo Porziano e, nella volta, da un affresco raffigurante la Gloria di S. Gregorio Magno e S. Romualdo (1727), opera di Placido Costanzi.

Il piano di calpestio è coperto da un pavimento cosmatesco del XIII secolo.

Lungo la navata destra, si aprono tre cappelle: nella prima, dedicata a S. Benedetto da Norcia, è presente all'altare il dipinto di John Parker con S. Benedetto da Norcia, S. Silvia e S. Gregorio Magno fanciullo (1749 ca.). Segue la cappella dedicata a san Pier Damiani, si conserva all'altare il dipinto di Francesco Mancini con S. Pier Damiani che riceve una disciplina da papa Alessandro II (1751). Nella terza cappella, dedicata a S. Romualdo, è custodito all'altare il dipinto di Francesco Fernandi con la Morte di S. Romualdo (1733).

In fondo alla navata destra si apre una cappella absidata, dedicata a S. Gregorio Magno, nella quale sono si trovano una pala con S. Gregorio Magno (1626 ca.), opera di Sisto Badalocchio; una predella con S. Michele arcangelo che combatte contro il drago, apostoli, S. Sebastiano e S. Antonio abate, tavola attribuita a Giovanni Battista Caporali (prima metà del XVI secolo) un paliotto a bassorilievo con Storie della vita di S. Gregorio Magno (inizio XVI secolo), marmo di Luigi Capponi.

Per una porta nella parete destra della cappella precedente si accede ad un piccolo ambiente, la cosiddetta Stanza di S. Gregorio Magno, che secondo la tradizione sarebbe la cella monastica del santo, ristrutturata nel 1728, nella quale si conserva il sedile marmoreo (I secolo a.C.) tradizionalmente ritenuto la cattedra episcopale di S. Gregorio Magno. Nell'area presbiterale, sopra l'altare maggiore, si trova una Madonna con Gesù Bambino, S. Gregorio Magno e S. Andrea, opera di Antonio Balestra (1735).

A sinistra del presbiterio, si apre la cappella del Santissimo Sacramento, con all'altare il dipinto di Alberto De Rohden raffigurante la Madonna con Gesù Bambino in trono tra S. Giuseppe, S. Pietro e S. Agostino di Canterbury (1893).

In fondo alla navata sinistra si trova la Cappella Salviati, iniziata nel 1593 su progetto di Francesco da Volterra e terminata da Carlo Maderno nel 1600: include un antico affresco rappresentante la Madonna che secondo la tradizione parlava a S. Gregorio, ed un altare di marmo di Andrea Bregno ed allievi (1469).

Proseguendo lungo la navata sinistra, si incontrano altre tre cappelle: nella prima, dedicata all'Immacolata Concezione, è custodito all'altare il dipinto di Francesco Mancini con l’Immacolata Concezione con Dio Padre e angeli (1739). Nella seconda cappella, detta Cappella Gabrielli si conserva all'altare, Madonna con Gesù Bambino in trono tra santi (prima metà del XVIII secolo), opera di Pompeo Batoni. Infine, nella cappella più prossima all’ingresso, dedicata al beato Michele Pini, è presente all'altare un dipinto di Giovanni Battista Ponfreni, la Visione del beato Michele Pini (1745).

GALLERY